|

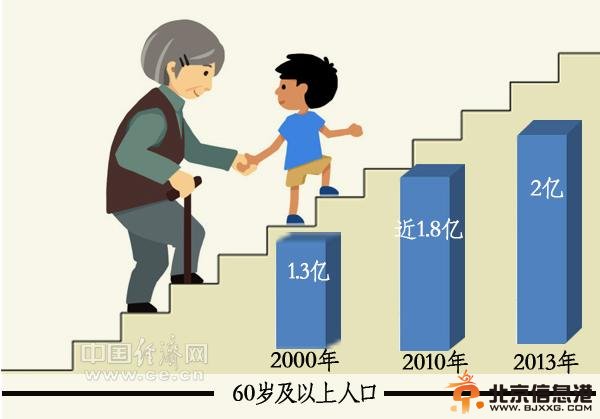

近日有媒体称,全国已经有70多个县市明确取消了GDP考核,中国正在告别“唯GDP时代”。 长期以来,GDP一直是各界最关心的经济发展量度。GDP的规模、增速,关系到一个国家的经济规模、就业、人民生活水平。但是,“过犹不及”,一旦过分强调GDP,就会落入误区。有些地方唯GDP马首是瞻,以牺牲生态环境生态环境为代价,“功在一时,罪在长久”,为地方留下了不可磨灭的伤痛;有些地方为了追求GDP,上马一些政绩工程、面子工程,随之而来的甚至可能是暴力拆迁、征地纠纷等为社会带来无穷隐患的问题。 改革必然经历阵痛。在一些地方主政者看来,改变以往的经济增长方式,可能面临着失业、投资率下降等发展问题,或者说白了,就是“领导面子上过不去”的问题。但是为了中国的长远、可持续、以及经济社会生态的协调发展,“唯GDP是从”的陈旧思路必须转变。 从福建到浙江,再到最高领导人,习近平对GDP问题有着非常丰富而全面的见解与论述。读懂习近平的这些论述,就能理解中国经济未来发展的新思路,适应“新常态”。今天学习小组梳理了习近平对此问题的论述,供各位有志有为的组员、尤其是身居领导岗位的组员认真学习。 1、要看GDP,但不能“唯GDP” 要看GDP,但不能唯GDP。GDP快速增长是政绩,生态保护和建设也是政绩;经济社会发展是政绩,维护社会稳定也是政绩;立竿见影的发展是政绩,打基础作铺垫也是解决经济发展中的问题是政绩,解决民生问题也是政绩。 ——《之江新语》(2004年2月8日) 2、“不简单以GDP论英雄” 我们这么大个国家、这么多人口,仍然要牢牢坚持以经济建设为中心。同时,要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系,防止把发展简单化为增加生产总值,一味以生产总值排名比高低、论英雄。转方式、调结构是我们发展历程必须迈过的坎,要转要调就要把速度控制在合理范围内,否则资源、资金、市场等各种关系都绷得很紧,就转不过来、调不过来。各级都要追求实实在在、没有水分的生产总值,追求有效益、有质量、可持续的经济发展。 ——2013年11月5日,在湖南考察 我们不再简单以国内生产总值增长率论英雄,而是强调以提高经济增长质量和效益为立足点。事实证明,这一政策是负责任的,既是对中国自身负责,也是对世界负责。 ——2013年10月7日,在亚太经合组织工商领导人峰会上的演讲 3、既要GDP,又要绿色GDP 要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系,牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念,更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展,决不以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长。 ——2013年5月24日,中共中央政治局第六次集体学习 发展创新,是世界经济可持续增长的要求。单纯依靠刺激政策和政府对经济大规模直接干预的增长,只治标、不治本,而建立在大量资源消耗、环境污染基础上的增长则更难以持久。要提高经济增长质量和效益,避免单纯以国内生产总值增长率论英雄。各国要通过积极的结构改革激发市场活力,增强经济竞争力。 ——2013年10月7日,在亚太经合组织工商领导人峰会上的演讲 发展是我们党执政兴国的第一要务。我们已进入新的发展阶段,现在的发展不仅仅是为了解决温饱,而是为了加快全面建设小康社会、提前基本实现现代化;不能光追求速度,而应该追求速度、质量、效益的统一;不能盲目发展,污染环境,给后人留下沉重负担,而要按照统筹人与自然和谐发展的要求,做好人口、资源、环境工作。为此,我们既要GDP,又要绿色GDP 。 ——《之江新语》(2004年3月19日) 环境就是生产力,良好的生态环境就是GDP 。 ——摘自习近平2003年8月8日在丽水市调研时的讲话 4、改变干部考核方式 要改进考核方法手段,既看发展又看基础,既看显绩又看潜绩,把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容,再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄了。要树立强烈的人才意识,寻觅人才求贤若渴,发现人才如获至宝,举荐人才不拘一格,使用人才各尽其能。 ——2013年6月28日,在全国组织工作会议上的讲话 要科学制定干部政绩的考核评价指标,形成正确的用人导向和用人制度。各地的实际情况不同,衡量政绩的要求和侧重点也应有所不同。 ——《之江新语》(2004年2月8日) 5、不片面追求GDP 政绩观与发展观密切相连。有什么样的政绩观,就会有什么样的发展观,反之亦然。一段时间以来,一些干部在“发展”问题上产生了误区,把“发展是硬道理”片面地理解为“经济增长是硬道理”,把经济发展简单化为GDP决定一切。在这种片面发展观的指导下,一些地方出现了以经济数据、经济指标论英雄的片面的政绩观,甚至搞“形象工程”、“政绩工程”,结果给地方发展带来了包袱和隐患,并引发了诸多社会矛盾和问题。 ——《之江新语》(2004年8月26日) “好”作为对经济发展质量和效益的要求,主要贯穿于以节能降耗减排为代表的约束性指标中;“快”作为对经济发展速度的强调,则更多地体现在以GDP增长为代表的预期性指标上。在当前的条件下,要做到“好”比做到“快”难度更大。这就要求我们在制定和执行工作计划时,必须进一步贯彻落实科学发展观,不能片面追求GDP增长速度。 ——《之江新语》(2007年1月10日) 6、GDP不是最终目的 要认清物质文明建设和精神文明建设的最终目的是什么,GDP、财政收入、居民收入等等是一些重要指标,但都不是最终目的,其最终目的就是要促进人的全面发展,包括改善人们的物质生活、丰富人们的精神生活、提高人们的生活质量、提高人们的思想道德素质和科学文化素质等等。 ——《之江新语》(2004年12月27日) 发展不能脱离“人”这个根本。我们仍然需要GDP,但经济增长不等于发展,也必须明确经济发展不是最终目的,以人为中心的社会发展才是终极目标。首先,发展不能脱离“人”这个根本。 ——2004年12月28日在浙江省政协九届九次常委会议上的讲话 7、不唯GDP,但也不能不要GDP 坚持科学发展观首先还是要加快发展,不是不要发展或者放慢发展。科学发展观不唯GDP ,但也不能不要GDP 。我们为了加快发展,就要更好地发展,不能把握发展的规律,就会欲速则不达,就不可能加快发展,也可能好的愿望会落空,也可能好的愿望适得其反,如果为了加快发展竭泽而渔,违背规律,急于求成,还是走老路,不按科学发展观的要求,结果就不可能加快发展,这个辩证关系要搞清楚,要坚持以人为本、全面协调可持续的发展。 ——2005年1月27日在湖州市调研时的讲话 党的十八大以来,习近平总书记多次发表重要论述,阐明自己的“民生观”,指出保障和改善民生的重要意义,提出当前和今后一段时期民生工作的着力点,将广大人民群众凝聚到追求幸福中国的目标上来。 习总书记的“民生观”宏观层面具有原则性、实惠性、持久性,具体层面涵盖住房、就业、养老等关乎老百姓生活的各个方面。 “一切工作出发点、落脚点都是让人民过上好日子”  我国从2000年开始已进入老龄化社会,截至2013年底,我国60岁以上老年人口数量已突破2亿,占总人口比例近15%。 “要完善制度、改进工作,推动养老事业多元化、多样化发展,让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。” ——2013年12月28日,习近平总书记深入北京市供热企业和敬老院考察民生工作时表示 解读:民生连着民心,民心关系国运。民生问题是中国改革最大的问题,解决民生问题是最大的政治,改善民生是最大政绩。正如习近平总书记所说:“我们党和政府做一切工作出发点、落脚点都是让人民过上好日子。” 关注民生、重视民生、保障民生、改善民生,是党和政府的神圣职责和终极目标。党的十八大报告指出,加强社会建设,必须以保障和改善民生为重点。要多谋民生之利,多解民生之忧,解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展,努力让人民过上更好生活。 不断改善民生,是实现以国家富强、民族振兴、人民幸福为主要内容的“中国梦”的题中之意和最终理想。梦想成真,民生改善是最好诠释。共筑中国梦,需要经济社会的不断发展,更需要民生的持续改善,这是复兴之本、梦想之基。几十年来,发展经济,改善民生,始终是党和政府最重要的工作。从生活质量到生态环境,各级政府通过坚持不懈的努力,拓展着民生工作的内涵与外延。这种着眼于人的全面发展的“大民生”观,让亿万人民逐步共享发展成果。 “让群众得到看得见、摸得着的实惠”  2008年-2009年城镇新增就业人数及城镇登记失业人数 “就业是民生之本,解决就业问题根本要靠发展。” ——2013年5月14日至15日,习近平总书记在天津考察时强调 解读:谋民生之利,解民生之忧,新一代领导班子对民生问题高度重视。就业是民生之本,教育是民生之基,分配是民生之源,社保是民生之依,稳定是民生之盾。党和政府坚持把解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题放在各项工作的首要位置。 国家行政学院公共管理教研部教授汪玉凯表示,“十八届三中全会部署的60项改革中,有18条是关乎民生的,包括医疗、教育、就业、住房等等。”而在这些重大民生问题方面,习近平总书记都曾作过重要论述。 “住房保障要经得起历史检验。” 习近平总书记强调,加快推进住房保障和供应体系建设,是满足群众基本住房需求、实现全体人民住有所居目标的重要任务。同时明确了住房供应体系“总的方向”:总的方向是构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。“十二五”规划提出,到2015年全国保障性住房覆盖面达到20%左右。习近平总书记指出,这是政府对人民作出的承诺,要全力完成。 “就业是民生之本。”我国每年新增1000多万就业人口,必须大力促进就业创业。习近平总书记强调解决就业问题根本要靠发展,没有一定增长不足以支撑就业、解决就业问题,把经济发展蛋糕做大,把就业蛋糕做大。 “让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。”习近平总书记对我国养老保障问题指明了美好前景。按照联合国标准,2000年我国已经进入人口老龄化社会,且我国老龄化速度要高于部分发达国家,但与此同时,经济实力却相对落后,“未富先老”成为特征之一。相关的养老产业仍在起步阶段,面对万亿元的老年人市场需求,目前国内相关产品服务的缺口较大。 空谈误国,实干兴邦。发展是硬道理,实现高水平民生,最根本的是要发展经济。保障和改善民生,与发展经济是相辅相成的:发展经济也是做好其他一切事情的基础和前提,只有经济发展了,才能够有条件、有财力更好地保障和改善民生;民生得到保障和改善了,也必将更好地调动群众发展经济、促进社会和谐的积极性、主动性、创造性。因此,习近平总书记强调,要实现经济发展和民生改善良性循环。只有实现了这两方面的良性循环,才能实现人与人、人与经济活动、人与环境和谐共存的良好局面,从而让老百姓真正感受到我国民生改善的红利。 “保障和改善民生没有终点站只有新起点”  近五年我国城镇保障性安居工程建设任务 中国经济网马常艳制图 “各级党委和政府要加强组织领导,落实各项目标任务和政策措施,努力把住房保障和供应体系建设办成一项经得起实践、人民、历史检验的德政工程。” ——2013年10月29日,习近平总书记在主持中共中央政治局第十次集体学习时表示 解读:民生改善“没有最好,只有更好。”民生改善是一项长期的、系统的、艰巨的、复杂的工程。正如习近平总书记所强调的:“保障和改善民生是一项长期工作,没有终点站,只有连续不断的新起点。”这深刻阐述了解决民生问题的重要性和长期性,是高度的政治清醒,更是坚决的责任担当。 保障和改善民生是“立党为公,执政为民”思想的具体体现,需要踏石留印、抓铁有痕,实现经济发展和民生改善良性循环。这就要求各级各地党委政府、党政官员,要有长期抓、坚持做的决心和作为。要善始善终、善做善成,接力奋斗、持续努力,杜绝临时观念和等要靠思想。要狠抓落实、一抓到底,切忌虎头蛇尾、一暴十寒,要不断满足人民群众日益增长的民生需求,不断打造中国经济升级版,不断保障和改善民生。要善于涉险滩、破难题,以更大的勇气、更坚的决心、更强的魄力,以更新的理念、更高的标准、更实的举措,全面推进民生幸福工程,不断刷新“民生高地”的惠民高度,让老百姓过上更有保障、更有尊严的幸福生活。 改革开放以来,我国民生状况得到了极大改善。城乡居民收入持续稳步增长、世界上最大的社会保险体系初步建构,医疗保障覆盖人口逐步扩大,人民群众健康水平显著提高,教育改革不断向前推进,人民群众的幸福指数不断提高…… 这些事实告诉我们,当国家富强之梦与人民幸福之梦交织在一起,定能迸发出改变命运、创造历史的伟大力量,推动中华民族在伟大复兴的道路上不断阔步前进。(中国经济网 王敬文) 网友热议: “好好学习”:“民惟邦本,本固邦宁。”习大大今年2月曾冒着霾到南锣鼓巷访民生,与我们同呼吸共命运,还没有戴口罩。 “黄土地”:关注云南鲁甸地震,希望下次灾难不再来。 “大人物”:很高兴看到超70个县市明确取消GDP考核!中国正在告别“唯GDP论”时代,“淡化GDP,重视民生”成为政绩考核的新导向。 “活着”:住有所居是最基本的民生,可不知道什么时候北京房价能降下来…… 阅读完标题为(媒体盘点习近平如何看待GDP 习近平的“民生观”)的文章后,{www.bjxxg.cn}小编为大家推荐更多相关文章,千万不要错过哦! (责任编辑:北京纪事) |